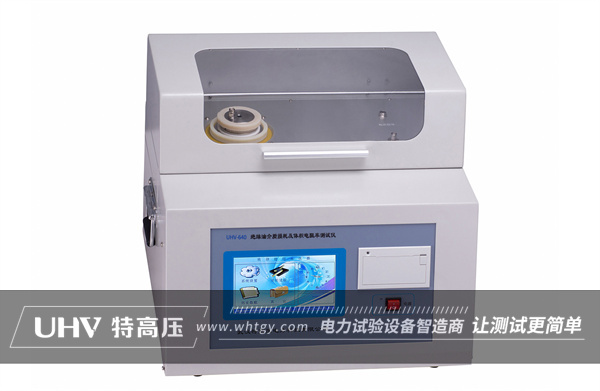

绝缘油介质损耗测试仪操作方法

绝缘油作为电力系统中变压器、断路器等高压设备的重要组成部分,其性能直接关系到整个系统的安全稳定运行。为了确保这些设备的正常工作状态,定期进行绝缘油的质量检测是必不可少的环节之一。而介质损耗因数(tanδ)则是衡量绝缘油品质的关键指标之一,它反映了油品在交流电压作用下的能量损失情况。本文将详细介绍绝缘油介质损耗测试仪的操作方法,并提供相关案例分析和技术支持方案。

操作步骤详解

准备阶段

环境准备:选择干净、干燥且温度适宜的地方放置测试仪,避免阳光直射和强电磁干扰。

仪器检查:开机前仔细阅读说明书,确认电源线、接地线连接正确无误;检查各部件是否完好,如显示屏、按键、接线端子等。

样品准备:取样时应使用专用取样瓶,并严格按照标准程序操作,确保所取样本具有代表性。同时注意防止空气混入,以免影响测试结果。

测试过程

参数设置:根据待测绝缘油的具体类型,在测试仪上设定相应的频率、温度等条件,通常情况下为工频50Hz或60Hz,室温条件下。

样品注入:打开测试仪顶部的小盖子,缓慢倒入适量的绝缘油样,直至液面达到指定刻度线附近。然后轻轻摇晃容器,使油样均匀分布。

启动测试:按下“开始”按钮后,测试仪会自动完成一系列初始化动作,包括预热、校准等。接着进入正式测试阶段,此时屏幕上会显示实时测量数据,如温度、电容值、tanδ等信息。

结果读取:当测试完成后,记录下最终的tanδ数值以及其他相关信息。如果需要进一步分析,还可以导出完整的测试报告供后续参考。

注意事项

安全防护:由于涉及高电压操作,务必佩戴好个人防护装备(PPE),如绝缘手套、护目镜等,以保障自身安全。

清洁维护:每次测试结束后,及时清理测试仪内部及外部残留的油污,保持设备整洁卫生;定期对关键部件进行保养,如清洗电极、更换密封圈等,延长使用寿命。

相关案例介绍

成功应用案例

某大型发电厂拥有多台进口变压器,在日常维护过程中发现部分设备存在不同程度的老化现象。为了准确评估这些变压器内部绝缘油的状态,技术人员决定采用一款先进的绝缘油介质损耗测试仪来进行全面检测。经过精心准备和规范操作,他们成功获取了一批高质量的数据,并据此制定了合理的维修计划。最终,不仅有效延长了设备的使用寿命,还大大提高了电网的安全性和可靠性。

问题排查案例

一家电力公司在新建变电站项目中采购了一批新型复合外套金属氧化物避雷器。按照规范要求,这批产品在投入使用前必须经过严格的绝缘油介质损耗测试。然而,在实际操作过程中遇到了一些困难,例如测试结果不稳定、重复性差等问题。为此,公司邀请了专业的技术支持团队前来协助解决问题。通过详细检查发现,原来是由于取样工具不符合标准以及测试环境湿度偏高等原因导致了上述异常情况。针对这些问题,专家们提出了改进建议,如更换专用取样器具、安装除湿机等措施,最终使得测试工作顺利开展并取得了满意的效果。

新产品研发案例

一家专注于电气设备制造的企业正在开发一款高性能的特高压等级变压器。为了验证新产品在极端条件下的表现,研发团队特别定制了一套高精度的绝缘油介质损耗测试系统。这套系统不仅能够精确模拟各种复杂工况,还配备了先进的数据采集与分析功能。经过多轮次的反复测试和优化改进,这款变压器最终达到了预期的设计目标,并获得了市场的广泛认可。

相关问题分析

上述案例揭示了几个关键问题:

取样不规范:如果取样方法不当或者取样工具不合格,则可能导致所取样本不具备代表性,进而影响测试结果的真实性。

环境因素干扰:外界温度、湿度等因素的变化可能会影响绝缘油的实际性能,从而干扰测试结果。

操作流程失误:未按照标准流程执行测试步骤,容易遗漏重要环节,增加安全隐患。

仪器故障或老化:长期使用后,测试仪本身可能出现硬件损坏或软件错误等问题,需及时检修和更新换代。

解决方案

为了克服这些问题,可以采取以下改进措施:

标准化取样:制定详细的取样指南,包括每个步骤的具体要求及注意事项,强调规范化作业的重要性,减少人为失误。

优化工作环境:尽量控制实验室内外部环境条件,维持稳定的温度和湿度水平,避免不必要的干扰因素影响测试结果。

培训教育:定期组织员工参加专业技能培训和技术交流活动,分享最新研究成果和实践经验,提升整体技术水平。

设备管理:建立完善的设备档案和技术文档,记录每次使用情况和维护记录,便于追踪历史性能趋势;按照制造商建议的时间表进行常规维护工作,如清洁内部元件、更换易损件等,延长设备使用寿命。

技术支持服务:当面对复杂的技术选型或疑难故障时,寻求行业专家或顾问的帮助,借助他们的专业知识和经验指导采购过程或解决问题。

结论

综上所述,正确掌握绝缘油介质损耗测试仪的操作方法对于确保电力系统的安全稳定运行至关重要。通过科学合理的规划与设计、严格的执行标准以及专业的技术支持,企业和机构可以在最大限度上发挥这些测试仪器的优势。同时,针对可能出现的问题,提前做好预防措施并及时采取有效的解决策略,可以在最大程度上保障系统的安全可靠运行。如果您也面临类似的挑战,不妨参考上述案例的经验,或直接联系专业的技术